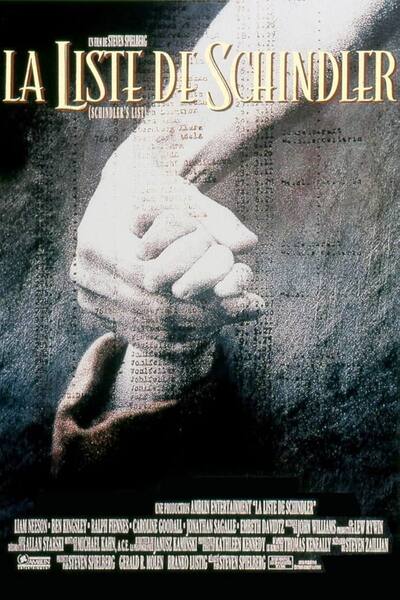

Pour célébrer ses 30 ans, revenons sur le film en noir et blanc totalisant le plus gros box-office de tous les temps: La liste de Schindler. Pourtant, rien ne disposait ce drame de 3 h 15, sans vedettes notables (à l’époque), sur l’épisode le plus sinistre de l’histoire de l’humanité, l’Holocauste, à recevoir autant d’enthousiasme de la part du public aussi bien que de la critique et à offrir son premier Oscar à son réalisateur.

Si Spielberg en a acquis les droits lors de la sortie d’E.T., en 1982, il attendra d’être suffisamment mûr pour coucher le livre de Thomas Keneally sur pellicule.

Il avait d’ailleurs dit à l’un des directeurs d’Universal qu’il le réaliserait « Dans dix ans, quand je serai prêt ».

Prédiction à laquelle il fut fidèle puisque la préproduction de La Liste de Schindler commença en 1992, avant celle de Jurassic Park. Universal, souhaitant mettre un succès à profit avant de se lancer dans un projet qu’ils imaginaient (à tort) à perte, l’a convaincu de tourner Jurassic Park en premier, prétextant que Schindler le changerait à tout jamais.

Sorti au 50e anniversaire de la libération des camps, ce long-métrage est le tout premier en Amérique à aborder frontalement cette question sans passer par le docu-fiction.

Aux États-Unis, la première diffusion à la télévision du film, le 23 février 1997 (non censuré, une première pour un film montrant des parties génitales), a été suivie par un tiers des foyers américains (65 millions), record absolu pour un programme long non sportif.

Le manteau rouge

La première image qui nous vient à l’esprit quand on évoque La Liste de Schindler, c’est l’apparition de la petite fille en rouge au milieu du ghetto de Cracovie. Du haut de la colline surplombant la ville, Schindler assiste, impuissant, à l’horrible spectacle d’où se détache, telle une bouffée d’air pur, cette petite fille âgée d’à peine 3 ans, vêtue de rouge au sein de cet univers en noir et blanc.

Spielberg explique que, pour lui, elle « symbolise le fait que la Shoah s’est déroulée dans un monde qui connaissait son existence et qui, pourtant, n’a rien fait pour l’empêcher. Personne n’a bombardé les chemins de fer allemands sur lesquels passaient les convois pour les camps. Personne n’a bombardé les crématoriums. Elle est évidente, désignée par son manteau rouge à l’attention de tous, et pourtant personne ne semble la remarquer, elle avance dans l’indifférence générale. »

Son apparition marque le début de la prise de conscience de Schindler face au massacre des Juifs.

Face à la scène en noir et blanc, les individus qui fourmillent en contrebas semblent impossibles à identifier, telle la vermine qu’ils étaient dans l’œil des nazis, dont fait d’ailleurs partie Schindler, qui arbore la croix gammée au revers de sa veste.

Cependant, cette petite fille en rouge apparaît et elle crève l’écran, aussi rouge que le sang que les nazis considéraient comme impur, faisant définitivement changer le regard de Schindler: les Juifs ne sont dorénavant plus une masse informe, mais bien des individus.

Simplement par une touche de couleur, à l’image de cette fameuse liste qui donne son titre au film, Spielberg a réussi à faire sortir l’individu de la masse, à rendre son humanité à tout un peuple, exactement l’inverse de la volonté des nazis qui était de les transformer en animaux (terme souvent utilisé par Primo Levi), parqués dans des camps, prêts à être abattus.

L’invasion russe

En décidant de se concentrer uniquement sur les survivants dans son film, Spielberg va s’opposer au système nazi où tout Juif est déjà un mort qui marche.

Son parti pris est radical : ne pas prétendre décrire l’aberration du chiffre des 6 millions de morts de l’Holocauste, mais seulement un miracle au sein des ténèbres : les 1100 Juifs qui, grâce à la volonté d’un seul homme, ont réussi à y échapper.

Une seule personne peut faire la différence. L’actrice qui incarne la petite fille en rouge, Oliwia Dabrowska, l’a bien compris, puisqu’elle est maintenant à la tête de groupes de volontaires qui aident les réfugiés ukrainiens arrivant à la frontière de la Pologne, fuyant l’invasion russe.

Victor Norek, créateur de la chaîne YouTube Le CinématoGrapheur, est spécialisé dans le décorticage des films grand public. Il écrit pour le magazine Rockyrama et est conférencier, entre autres, pour la Cinémathèque québécoise.